mercoledì 30 novembre 2016

USA: la nuova presidenza si affaccia in M.O

| ||||||||

L’Università di Ariel (ex “Ariel College”) è sita in un insediamento israeliano posto nel cuore dei territori occupati da Israele a seguito della Guerra dei sei giorni del 1967. L’Università di Ariel (ex “Ariel College”) è sita in un insediamento israeliano posto nel cuore dei territori occupati da Israele a seguito della Guerra dei sei giorni del 1967.Stando al quotidiano israeliano Calcalist, dal 2007 a oggi ha ricevuto fondi pari a 42 milioni di dollari dalle autorità israeliane, una cifra considerevole se paragonata ad esempio ai 600mila dollari elargiti nello stesso periodo all’Università Ben-Gurion del Negev (dove insegnano numerosi docenti critici delle politiche adottate nei territori occupati). Per collegare Gerusalemme con i maggiori insediamenti e con istituti come l’“Università di Ariel”, in questi mesi le autorità israeliane stanno investendo per lo sviluppo di una nuova fitta rete tranviaria e ferroviaria. A dispetto di quanto sovente sostenuto, queste politiche non porteranno (né sono finalizzate) alla creazione di un unico stato tra il fiume Giordano e il mar Mediterraneo in cui tutti i cittadini godano di pari diritti civili e politici. Risulteranno invece nell’annessione della sola percentuale dei territori occupati ritenuta “utile” (risorse naturali) e funzionale (in termini demografici e di sicurezza) alle politiche israeliane. Come accaduto, mutatis mutandis, nella Striscia di Gaza, milioni di palestinesi e di riflesso gran parte delle loro risorse naturali ne resteranno ermeticamente esclusi. Trump e il conflitto L’elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti sembrerebbe rappresentare il tassello in grado di concretizzare i processi di “annessione selettiva” che si stanno delineando. Nelle parole del ministro dell’Economia Naftali Bennett, “Trump’s victory is an opportunity for Israel to immediately retract the notion of a Palestinian state in the center of the country”. Le dichiarazioni rilasciate dal candidato repubblicano nella parte finale della campagna elettorale sembrerebbero in effetti lasciare poco spazio a dubbi. Oltre a esprimersi in favore del trasferimento dell’ambasciata statunitense da Tel Aviv a Gerusalemme (Washington sarebbe a quel punto l’unico Paese al mondo ad avere un’ambasciata a Gerusalemme), Trump ha chiarito che gli “insediamenti non rappresentano un ostacolo alla pace”, esortando Israele a costruirne altri. Fino a marzo del 2016, Trump dichiarava di voler restare “neutrale” e di non volersi esprimere circa i torti e le ragioni delle due parti. Solo a seguito di enormi finanziamenti elargiti da maggio 2016 dal magnate dei casinò Sheldon Adelson, principale finanziatore della campagna di Trump, si è assistito a un cambiamento netto nel tenore delle dichiarazioni. La pratica e le dichiarazioni elettorali saranno dunque, ancora di più di quanto avviene abitualmente, tutte da verificare. Un approccio pragmatico Quanto sta avvenendo in ciò che anche il Dipartimento di Stato Usa indica come “territori occupati” è in parte ricollegabile a questioni connesse alla sicurezza di Israele. Esse possono tuttavia fare luce solo su un frammento di una realtà più complessa. È sufficiente ricordare che circa il 94% dei materiali prodotti annualmente nelle cave israeliane costruite in Cisgiordania è trasportato in Israele e che milioni di palestinesi - a differenza di quanto accade con i coloni, soggetti a legislazione israeliana - sono giudicati da corti militari israeliane: il 99,74% dei processi si conclude in condanne. Le autorità israeliane giustificano tale sperequazione di trattamento sostenendo che la Convenzione di Ginevra proibisce di alterare lo status legale di persone presenti in territori occupati. La medesima Convenzione - così come quella dell’Aja del 1907 in relazione allo sfruttamento delle materie prime - viene tuttavia ignorata per quanto concerne il divieto imposto a una potenza occupante di trasferire (ad esempio tramite enormi finanziamenti) parte della propria popolazione in un territorio da essa occupato. A ciò si sommano considerazioni di carattere più pratico. Caso unico al mondo, milioni di palestinesi sono sprovvisti da mezzo secolo tanto di uno stato quanto di una cittadinanza. Le “potenze occupanti” presenti in contesti come ad esempio il Tibet, Cipro del Nord o il Western Sahara - aventi caratteristiche politiche, economiche e legalipeculiari rispetto al contesto palestinese - mantengono sì i benefici connessi alle loro “occupazioni”, ma si sono assunte anche alcune responsabilità nei riguardi delle popolazioni assoggettate. Visti da Washington Washington è consapevole di questi aspetti e, a dispetto di un sostegno sovente incondizionato, ha adottato alcune contromisure significative. Lo scorso 23 gennaio la U.S. Customs and Border Protection ha pubblicato ad esempio una dichiarazione ufficiale ribadendo che qualsiasi prodotto proveniente dalla Cisgiordania non può essere legalmente etichettato come “Israel”, o “Made in Israel”. Per l’occasione le autorità statunitensi, pur consapevoli che alcuni insediamenti possano essere mantenuti da Israele nell’ambito di un accordo tra le parti (dunque non stabilito ex ante), hanno citato una nota del Dipartimento del Tesoro del 1997 in cui veniva chiarito che i “goods produced in the West Bank or Gaza Strip shall be marked as originating from ‘West Bank,’ ‘Gaza,’ ‘Gaza Strip,’ ‘West Bank/Gaza”. Le politiche adottate dall’Unione europea e da Washington presentano in questo senso alcuni punti di contatto. È troppo presto per sapere se l’amministrazione Trump indebolirà o smantellerà questo approccio legale e normativo. Molti segnali lo lasciano supporre, inclusa la presenza di Steve Bannon come capo stratega della nuova amministrazione. Tuttavia, storicamente, a differenza di quanto si potrebbe presumere, alcuni degli approcci più pragmatici al conflitto sono stati registrati con amministrazioni a guida repubblicana. Per rimanere alle ultime tre decadi, nel 1991 George H.W. Bush fu il primo presidente a trattenere 400milioni di dollari come “rappresaglia” per le politiche israeliane legate agli insediamenti: per contro, nel febbraio 2011, l’amministrazione Obama ha posto il veto a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu che indicava gli insediamenti come “illegali” e ha accordato ad Israele una cifra mai toccata in precedenza in finanziamenti militari (3,8 miliardi di dollari l’anno). L’amministrazione di Bush padre avviò anche il “processo di pace” a cui fu ammessa a prendere parte l’Organizzazione di liberazione della Palestina (Olp). Quella di “Bush figlio” fu invece la prima amministrazione statunitense a riconoscere il diritto del popolo palestinese a costituirsi in Stato. L’amministrazione Trump e l’establishment repubblicano si muoveranno sullo stesso solco? Dopo la Brexit e l’elezione di Trump è forse più saggio evitare previsioni e trovare conforto nell’ironia di Churchill: “L’abilità in politica consiste nella capacità di prevedere ciò che accadrà domani, la settimana prossima, il mese prossimo, l’anno prossimo. E successivamente nell’essere in grado di spiegare perché non è avvenuto”. Lorenzo Kamel è responsabile di ricerca allo IAI e Marie Curie Experienced Researcher al Frias. Il suo ultimo libro, "Imperial Perceptions of Palestine: British Influence and Power in late Ottoman Times", ha vinto il Palestine Book Award 2016. |

lunedì 21 novembre 2016

USA: tutti si chiedono il perchè. Ma non era il caso di pensarci prima?

mercoledì 16 novembre 2016

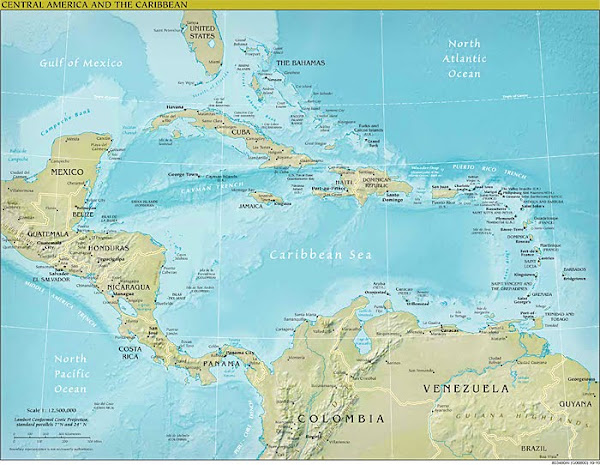

Colombia: ogni sforzo per la pace

| ||||||||

Il governo di Bogotà non ha perso tempo per annunciare una nuova intesa negoziata con le Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). La firma arriva a sei settimane dalla bocciatura alle urne dell’accordo di pace con un margine del 50,2%. Un risultato che ha smentito tutti i sondaggi. Il governo di Bogotà non ha perso tempo per annunciare una nuova intesa negoziata con le Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). La firma arriva a sei settimane dalla bocciatura alle urne dell’accordo di pace con un margine del 50,2%. Un risultato che ha smentito tutti i sondaggi.Tuttavia, immediatamente dopo il voto è apparso chiaro a tutti che solo un nuovo compromesso con la guerriglia avrebbe potuto spezzare il circolo vizioso della violenza, liberando il Paese dalla sua prigione chiamata destino ed evitando flagelli ancora peggiori. Il secondo accordo - ottenuto grazie alla mediazione delle diplomazie di Cuba e Norvegia - include quasi tutte le proposte portate avanti dall’opposizione durante la campagna del "no", tranne quella di impedire alle Farc di candidarsi alle elezioni politiche. Non è stato ancora deciso se l'intesa verrà sottoposta ad un nuovo referendum o soltanto ad un voto in Parlamento. 250 mila morti in 52 anni Analizzando a freddo il risultato della consultazione popolare che ha rigettato il primo accordo, il dato più impressionante è il 63% di astensione. Benché non siano andati a votare, è evidente che non vi sono, né potrebbero esserci, tre quarti dei colombiani a favore del proseguimento del conflitto armato più lungo dell’America Latina. La spirale di brutalità che da oltre 52 anni devasta il Paese, con oltre 250 mila morti, centinaia di migliaia di feriti, sequestrati e ricattati, porta con sé, oltre alle azioni terroristiche, anche ostacoli all’economia. Vaste regioni sono paralizzate dalle azioni di gruppi armati, l'insicurezza regna e la letale alleanza tra guerriglia e narcotraffico è fonte di enorme corruzione istituzionale e sociale. Il voto negativo e l’astensione non significano il rifiuto della pace. Ma il rifiuto di quella pace. Esprimono un profondo scetticismo sul contenuto dell’accordo, nel quale una grande maggioranza dei colombiani vedeva le Farc, benché sconfitte sui campi di battaglia, come le grandi vittoriose sul tavolo negoziale, avendo ottenuto concessioni percepite come eccessive e ingiuste. I colombiani hanno rifiutato salvacondotti ai capi di una guerriglia sanguinaria e degenerata così come hanno rigettato privilegi nella trasformazione delle Farc da movimento sovversivo a forza politica. Un esempio su tutti: il sussidio economico statale, previsto nel primo accordo, che sarebbe stato erogato a membri di un gruppo armato che ha obbligato 6,9 milioni di colombiani ad abbandonare le proprie case. Evidentemente inaccettabile. Un conflitto fuori dal tempo Le reazioni immediate, tanto del governo come delle Farc, indicano che da nessuna delle parti c'è l'intenzione di riprendere le armi. Subito dopo il voto, oltre alle dichiarazioni di circostanza del presidente Juan Manuel Santos, fresco di premio Nobel per la Pace, e del leader della guerriglia Rodrigo Londoño “Timochenko”, si è passati ai fatti. Le Farc si sono ritirate da diverse regioni, come quella di Llanos del Yarí nel Departamento del Meta, rispettando gli impegni presi con il trattato rigettato dalle urne. Da parte sua, Santos ha incontrato il suo predecessore Álvaro Uribe, a capo del fronte del “no”. Il compromesso bipartisan raggiunto ha dato vita al nuovo accordo. La strada della pace sembra essere un cammino obbligato. Per fortuna. D’altronde, le stesse cause del confronto hanno smesso di avere un senso dopo la fine della Guerra Fredda. Fa impressione vedere le fotografie dei leader della guerriglia, all’Avana, con le loro impeccabili gayaberas bianche, i sigari tra le labbra e i bicchieri di rum a portata di mano, mentre guardano in televisione il conteggio dei voti. Non sembrano combattenti nostalgici della dura vita nella foresta, ma un gruppo di uomini invecchiati e stanchi, consci che in fondo (anche se non lo ammetteranno mai) quello che rappresentano è ormai fuori dal tempo e dalla storia, condannato irrimediabilmente a sparire. Se non fosse così non vi sarebbero le condizioni per un accordo di pace. Tirando le conclusioni sul referendum, la popolarità delle Farc, che in alcuni momenti della storia del conflitto armato è arrivata ad essere abbastanza alta, è crollata. Una nitida maggioranza della popolazione colombiana non crede più a quello che il gruppo armato fa o dice. E l’aspirazione di questa maggioranza è che le Farc escano non solo dalle montagne e dalla Foresta Amazzonica, ma anche dalla vita politica. Per i guerriglieri sarà necessario molto sforzo e duro lavoro politico per recuperare un ruolo rilevante nella Colombia del futuro. Transizione democratica Il nuovo accordo è stato raggiunto in maniera sorprendentemente rapida. Il che dimostra che le ragioni del “no” non erano affatto pretestuose, così come, evidentemente, le concessioni alle Farc erano eccessivamente generose. Questo nuovo accordo, se diverrà definitivo, sarà l’ulteriore prova che è possibile pacificare regioni dove la violenza pare incancrenita. È già successo in America Centrale e in Irlanda del Nord, dove coloro che si ammazzavano con ferocia fino a pochi anni fa oggi coesistono, si ambientano e giocano nell’arena democratica. L’importante è essere consapevoli che la vecchia idea che ha mobilizzato tanti giovani negli anni ’60 e ’70, ovvero che la giustizia sociale si fa sulla punta delle baionette, oggi è definitivamente sotterrata. Chi è morto ammaliato da quest’illusione messianica non ha contribuito per niente a ridurre la povertà e le disuguaglianze, servendo solo da pretesto per l’instaurazione di dittature militari atroci, per l’assassinio di migliaia di innocenti e per ritardare ancora di più la lotta al sottosviluppo. In America Latina rinasce, da questo profluvio di rivoluzioni e controrivoluzioni, l’idea che, alla fine, la democrazia è l’unico sistema che produce vero progresso, impedisce la violenza e crea le condizioni di coesistenza pacifica che permettono la soluzione effettiva dei problemi sociali. E questo è il presupposto per disinnescare tutte le guerriglie e poter stipulare accordi di pace permanenti. È meno spettacolare di quanto desiderato dagli impazienti giustizieri sociali, ma giudicando con i piedi ben piantati a terra, quali sono i modelli rivoluzionari di successo? Carlo Cauti è un giornalista italiano di base a São Paulo del Brasile. | ||||||||

USA: incognite ed insicurezza

| ||||||||

Passato lo shock iniziale dell’inaspettata vittoria di Donald Trump stiamo assistendo allo spargimento di una robusta dose di melassa per addolcire il significato di questo controverso risultato Passato lo shock iniziale dell’inaspettata vittoria di Donald Trump stiamo assistendo allo spargimento di una robusta dose di melassa per addolcire il significato di questo controverso risultato

elettorale.

I salotti delle nostre Tv diffondono messaggi tranquillizzanti del tipo: un presidente è diverso dal candidato che ha spaventato mezzo mondo; nel sistema costituzionale americano esistono robusti contrappesi al potere del presidente; la realtà finirà per prevalere sugli slogan, spesso assurdi, della campagna elettorale; e così narrando. Ma a nostro sommesso avviso le cose stanno in modo un po’ diverso. L’onda populista si propaga Donald Trump rappresenta una radicale rottura nel sistema politico americano. La sua candidatura è maturata contro lo stesso establishment del partito repubblicano, che fino all’ultimo istante ha cercato di togliere il proprio appoggio a Trump. Egli rappresenta infatti un modello estremo di antipolitica generato all’interno del proprio partito, quello repubblicano appunto, dalle grandi tradizioni democratiche. Segnala, in altre parole, la degenerazione del sistema dei partiti. Questa non è davvero una novità da noi in Europa. Ma che ciò avvenga all’interno della maggiore potenza mondiale non è un fatto tranquillizzante. Anzi, il grande vento dell’antipolitica che oggi spira negli Usa finirà per trasformarsi in una tempesta anche in Europa. Come succede da sempre. Sia che si tratti della crisi finanziaria nata nel 2008 negli Stati Uniti e approdata qualche anno dopo da noi. Sia che si tratti di una tendenza culturale o d’altro tipo, nata oltre atlantico e poco dopo diffusasi in Europa. Insomma, il populismo rappresentato da Donald Trump non si esaurirà all’interno delle mura della Casa Bianca. La sua filosofia (termine inappropriato da applicare a Trump) si alimenta di nazionalismo, di chiusura dei confini agli immigrati e al commercio, di rifiuto del diverso e del principio di solidarietà. Una tempesta di individualismo, egoismo, xenofobia si abbatterà sulle nostre società e sui nostri sistemi politici. Già si avvertono questi preoccupanti segnali. La crescita di una destra anti sistema si sta manifestando in modo impetuoso nei paesi del Centro Europa, dalla Polonia all’Ungheria, e perfino nell’Europa del Nord, in Svezia e Finlandia dove nel giro di pochi anni si sono rotti gli schemi del tradizionale sistema partitico, di un’alternanza fra conservatori e riformisti. Feeling tra giovani e destra nazionalista-fascista Ma il fenomeno più preoccupante riguarda l’elettorato giovanile che esprime una forte propensione a sposare la causa della destra nazionalista e razzista. Tipico l’esempio dell’Ungheria dove la maggioranza dei giovani, anche universitari, si è spostata ancora più a destra del partito euroscettico del premier Viktor Orban, dando vita ad una formazione chiamata Jobbik C’è da chiedersi quali siano le ragioni di questa rivoluzione politica che sta contagiando gli Stati Uniti e l’Unione europea. Esse vanno in parte fatte risalire al disagio economico e di prospettiva che tocca le giovani generazioni e che si manifesta anche nel progressivo impoverimento delle classi medie. Ma al di là di queste spiegazioni, piuttosto diffuse e condivise, vi è anche una grave responsabilità delle èlite politiche e dei partiti tradizionali: l’avere perduto nel tempo la capacità educativa nei confronti dei propri elettori e del popolo in generale. Funzione fondamentale dei leader politici, quella di sapere spiegare alla gente le scelte da fare, i sacrifici da affrontare, gli obiettivi da raggiungere. Ma per ottenere il sostegno popolare è necessario parlare con il linguaggio della verità, della responsabilità e della condivisione. Se non si è in grado di dialogare con la testa della gente, allora sarà la pancia a dettare il futuro politico di un paese. Ed è quello che sta succedendo con Trump e che già si è manifestato con la Brexit in Gran Bretagna, con la crescita dei movimenti populisti in tutti i paesi dell’Unione e con l’emergere di sentimenti xenofobi e di chiusura. È questo il vero rischio che corriamo con un Trump alla Casa Bianca. Salvini, Grillo e Meloni entusiasti della vittoria di Trump Questo forte vento americano potremo sentirlo molto presto. Un primo test saranno le elezioni del 4 dicembre in Austria, ove sono molto cresciute le probabilità di vittoria di Norbert Hofer, candidato nazionalista e razzista. E poi a seguire le elezioni in Olanda con la minaccia dell’affermazione dell’antieuropeo Geert Wilders. O ancora l’appuntamento in Francia alle presidenziali di primavera con una Marie Le Pen ringalluzzita dall’affermazione di Trump. E perfino le elezioni d’autunno in Germania con gli estremisti di Alternative fur Deutschland in crescita soprattutto nell’est del paese. E che dire poi del prossimo referendum costituzionale in Italia, con i vari Salvini, Grillo e Meloni entusiasti della vittoria di Trump? C’è solo da sperare che i sondaggi che oggi danno in vantaggio il no sbaglino ancora una volta clamorosamente, come è successo in Gran Bretagna per la Brexit e negli Stati Uniti con Trump. Ma a parte le battute, il vero problema che si pone oggi anche in Italia è il futuro dei partiti e della loro capacità di portare avanti un impegno di riformismo, parlando alla testa della gente per convincerla della bontà della proposta. È quindi necessario che i leader politici, a cominciare da Matteo Renzi, facciano un rapido esame autocritico per potere correre ai ripari prima che sia troppo tardi. Altrimenti saranno l’irrazionalità e il grande vento populista a dettare la scelta degli elettori. Questo articolo è stato pubblicato su l’Adige. Gianni Bonvicini è vicepresidente vicario dello IAI. |

venerdì 11 novembre 2016

USA: il meaculpa degli analisti

| ||||||||

La vittoria di Donald ha colto molti di sorpresa in primis per una ragione oggettiva, ovvero la difficoltà ad interpretare la pancia del Paese attraverso i sondaggi che hanno decisamente sottovaluto il fenomeno. La vittoria di Donald ha colto molti di sorpresa in primis per una ragione oggettiva, ovvero la difficoltà ad interpretare la pancia del Paese attraverso i sondaggi che hanno decisamente sottovaluto il fenomeno.Vi è anche una ragione soggettiva che ha condizionato commentatori ed analisti, ovvero la loro forte identificazione con la candidatura di Hillary Clinton e il rifiuto della candidatura di Trump, spesso percepita e presentata come impraticabile perché politicamente scorretta. Il sostegno maturato attorno alla candidatura di Trump doveva però portare gli analisti a prendere più seriamente la sua candidatura, non escludendo una vittoria, come fatto su questa testata durante l’estate. La democrazia Usa non è a rischio Con l’insediamento di Trump bisognerà ora rivedere l’interpretazione del fenomeno Trump, adottando nuove lenti per leggere la sua presidenza. La delusione seguita alla disfatta di Clinton è tale fra l’intelligentsia e l’establishment americano, ma anche all’interno di quello europeo, che risulta difficile scendere dal carro partigiano per tornare alla valutazione delle politiche, anche nella loro dimensione internazionale. Bisogna però procedere ricordando una serie di capisaldi. Prima di tutto va sottolineato la solidità delle istituzioni Usa con un potere ben articolato fra esecutivo, legislativo e giudiziario. Tra l’altro, già in un passato recente abbiamo assistito alla vittoria di personalità che non rispettavano i criteri canonici dell’establishment politico statunitense, ad esempio Ronald Reagan, senza che questo significasse un’interruzione della democrazia americana. Il presidente non governa da solo, ma deve rapportarsi con il Congresso che ormai resterà a maggioranza repubblicana. Si tratta certo di uno schieramento monocolore ma che non appare però come il “partito del presidente”, visti i numerosi screzi fra i responsabili del partito e Trump che per certi versi ha preso all’arrembaggio questo partito. Ci sarà quindi una dialettica fra Presidenza e parlamento che produrrà esiti diversi dagli slogan di campagna. Il successo della campagna anti-establishment di Trump La campagna di Trump è stata vinta con un forte discorso identitario, invocando il ritorno al primato americano. Questo tipo di inclinazione nazionalista spinge oggi molti a temere un isolazionismo nonché la rottura di una serie di alleanze o addirittura l’uscita dai quadri multilaterali. Certamente questo tipo di messaggio si è riscontrato in una campagna con toni anti-establishment che sconfinavano spesso nella xenofobia. Ma non bisogna però programmare a tavolino le politiche della presidenza Trump prima che vengano decise e attuate, come se si proseguisse una campagna elettorale che da toni catastrofici dovesse necessariamente portare alla catastrofe. Vanno evitatele profezie auto realizzatrici che contribuiscono a considerare la futura presidenza in termini di rottura nociva o instabilità. E' quindi urgente aspettare. In aggiunta, si possono sin da ora ricordare alcuni elementi che aiutano a relativizzare i messaggi della campagna. In primis va ricordato che parecchie promesse fatte in campagna elettorale restano tali quando si va al potere. Secondo, Trump era un candidato con un ristretto team che si è imposto al partito repubblicano. Adesso che è presidente dovrà appoggiarsi su un numeroso staff con competenze articolate e all’interno di una dialettica politica con il Congresso. Ci saranno certamente alcune evoluzioni interne, a partire dalla nomina del giudice della corte suprema che deve sostituire Scalia. Già questa nomina potrebbe imporre un tono sicuramente conservatore su questa importante istituzione, con conseguenze sulle questioni dei diritti fondamentali. Ci saranno poi conseguenze sulle politiche sociali ed economiche. La crescita della disuguaglianza è stata una delle principali tematiche della campagna di Trump. come del resto di quella di Bernie Sanders. Ciononostante, non si riesce a immaginare una presidenza Trump con una svolta sociale se non addirittura socialista. La paura dell’isolazionismo di Trump Nel contesto internazionale molti temono l’isolazionismo della futura presidenza Trump. Anche le considerazioni sul potenziale isolazionismo vanno però prese con le pinze. Accanto a questioni di forte simbologia come quella dell’immigrazione proveniente dal Messico, certamente Trump è una figura business friendly che difficilmente smonterà il quadro commerciale e di prosperità legato ad accordi multilaterali. Tra l’altro, già nelle vesti di candidato Trump appariva spesso come quello della vecchia industria e dell’immobiliare di fronte alle aziende di tecnologia e media californiane tradizionalmente vicine al campo democratico. Ma quell’enorme serbatoio di investimenti e di ricerche, anche legato all’avanzamento tecnologico della sicurezza nazionale statunitense, difficilmente può essere ignorato dal potere federale, con tutte le implicazioni in termini di relazioni internazionali (commercio ma anche regolamentazione). In generale poi, i repubblicani hanno spesso mostrato una loro prudenza nell’intervenire negli affari del mondo, per poi non esitare nell’adoperare strumenti militari nei confronti di nemici che minacciavano interessi o alleanze statunitensi nel globo. La presidenza Trump apre una nuova era, con una serie di attese da parte di un elettorato che spera in segni di ripresa del discorso identitario, quel racconto che imparenta tutti con i discendenti della Mayflower e che ristabilisce il senso del primato americano, o in modo più corretto, l’auto percezione positiva che gli americani hanno della loro storia e del loro modo di vivere. Questa rivisitazione potrebbe essere comunque difficile da realizzare nel contesto del ventunesimo secolo. Esiste quindi un eventuale rischio di immobilismo da parte della presidenza Trump, ma questo non dovrebbe poi destare troppe preoccupazioni. Wait and see. Jean-Pierre Darnis è professore associato all'università di Nizza e direttore del Programma di ricerca su sicurezza e difesa dello IAI (Twitter: @jpdarnis). | ||||||||

USA. Una campagna elettorale squallida

| ||||||||

È stata una campagna elettorale mediocre e cattiva. Ma il finale è stato molto peggio di tutto quello che s’era visto prima: colpi bassi; accuse personali; la discesa in campo di personaggi decisamente marginali, come il direttore dell’Fbi James Comey e l’uomo in boxer, Anthony Weiner, diventati protagonisti tanto inattesi quanto determinanti. È stata una campagna elettorale mediocre e cattiva. Ma il finale è stato molto peggio di tutto quello che s’era visto prima: colpi bassi; accuse personali; la discesa in campo di personaggi decisamente marginali, come il direttore dell’Fbi James Comey e l’uomo in boxer, Anthony Weiner, diventati protagonisti tanto inattesi quanto determinanti.Dopo il terzo dibattito in diretta televisiva, la partita tra la democratica Hillary Clinton e il repubblicano Donald Trump, era ancora aperta, ma orientata. Invece, la riapertura inopinata dell’inchiesta dell’Fbi, già archiviata, sull’emailgate ha rovesciato l’inerzia dall’avvicinamento al voto a favore del magnate, mentre l’ex first lady fatica a mantenersi a galla. È un po’ come se l’arbitro si sia messo a fischiare a senso unico, nelle ultime battute d’un match non ancora deciso. Anche la decisione di sabato sull’Arizona, uno degli stati in bilico, va contro Hillary e a favore di Donald: la Corte Suprema degli Stati Uniti ha avallato la legge, voluta dai repubblicani e bloccata da una Corte d’Appello federale, che proibisce il voto anticipato. Un handicap per i democratici, perché sono soprattutto neri e ispanici a ricorrere al voto anticipato: due ‘constituencies’ pro-Clinton cruciali in uno Stato potenzialmente decisivo.Ottobre di sorprese, nella campagna, non ne ha portate una sola; e la coda di novembre s’è pure rivelata velenosa. Una settimana frenetica, allarmi, paure, minacce L’ultima settimana prima dell’ElectionDay, negli Stati Uniti è stata tesa e frenetica. Queste sono divenute elezioni da paranoia: un incubo, tra chi grida ai brogli, chi apre inchieste, chi ne conduce di soppiatto, chi razzia mail e chi le diffonde - gli hacker e Wikileaks. Un clima che favorisce il candidato repubblicano, più incline a gettarla in rissa, sulla rivale democratica, più precisa sui contenuti e a disagio quando si gioca ad alzare i toni. . L’Amministrazione statunitense si fa megafono del timore di un attacco di hacker massiccio, dalla Russia o da altrove, il giorno del voto, per gettare nel caos la democrazia Usa e mostrarne le fragilità, almeno tecnologiche - quelle sostanziali le ha già evidenziate la campagna. . L’intelligence mette in guardia dal rischio di un attacco dei terroristi di Al-Qaida - una cellula, o dei lupi solitari - che potrebbero colpire lunedì in Texas, o in Virginia, o a New York. E l'Fbi, da una settimana protagonista assoluto e schierato della campagna, starebbe indagando su falsi documenti volti a screditare la Clinton nell'ambito della più ampia indagine sui presunte interferenze russe. Verso il 20 gennaio Oltre18 mesi di campagna elettorale - il 22 marzo 2015, Ted Cruz, senatore del Texas, repubblicano, annunciava per primo la candidatura alla nomination -, quasi sei mesi di primarie e caucuses da gennaio a giugno, due convention, tre dibattiti presidenziali non condurranno, almeno formalmente, alla parola fine martedì prossimo. La sera dell’ElectionDay, però, si saprà chi sarà il 45° presidente degli Stati Uniti, salvo strascichi stile Florida 2000 tra George W. Bush e Al Gore: se per la prima volta una donna o per la prima volta una figura che non ha mai ricoperto un incarico pubblico né affrontato un voto popolare. Seguendo un preciso e complesso rituale costituzionale, le procedure per l’elezione del presidente andranno comunque avanti, dopo l’8 Novembre: il giorno chiave sarà mercoledì 19 dicembre, mentre l’insediamento avverrà venerdì 20 gennaio 2017. La procedura e i Grandi Elettori La Costituzione statunitense prevede che le elezioni si svolgano il martedì che segue il primo lunedì di novembre: dunque, quest’anno, l’8. Si vota per il presidente e il vicepresidente e per rinnovare parzialmente il Congresso: tutta la Camera, 435 seggi - oggi, 247 repubblicani e 188 democratici -, e un terzo del Senato, 34 seggi - 24 repubblicani e 10 democratici - su 100 - oggi, 54 repubblicani, 44 democratici e due indipendenti che votano per lo più democratico -, oltre a 12 governatori - sette democratici e cinque repubblicani - su 50. I mandati dei deputati durano due anni; quelli dei senatori sei: gli uni e gli altri sono rinnovabili senza - ma Trump vorrebbe rivedere questa norma. I mandati dei governatori durano quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. Tradizionalmente, ci sono, inoltre, migliaia di consultazioni statali e locali e decine - o persino centinaia - di referendum statali e locali. Gli elettori, in genere, devono districarsi fra le schede, che siano moderne, elettroniche, o ancora con il vecchio, e contestato, sistema della punzonatura. Nei singoli Stati e nel Distretto di Colombia, dove sorge Washington, i votanti non eleggono direttamente il presidente, ma un collegio di Grandi Elettori in numero pari, per ogni Stato, alla somma dei senatori, due per ciascuno Stato, e dei deputati, variabili in funzione della popolazione. Il collegio elettorale si compone di 538 Grandi Elettori. Il numero minimo di Grandi Elettori per uno Stato è tre: Alaska, Delaware, Montana, North e South Dakota, Vermont, Wyoming e Distretto di Columbia. Il numero massimo è 55 (California), davanti a Texas 38 e New York 29. I numeri dei Grandi Elettori Stato per Stato vengono periodicamente adeguati alle variazioni demografiche. I collegi dei Grandi Elettori si riuniscono Stato per Stato il primo lunedì dopo il secondo mercoledì di dicembre: quest’anno, il 19 dicembre. I Grandi Elettori procedono a votazioni separate per il presidente e il vicepresidente. La norma vuole che, in tutti gli Stati, tranne Maine e Nebraska, tutti i voti dei Grandi Elettori vadano ai candidati che hanno ottenuto più voti popolari in quello Stato. Nel Maine - 4 - e nel Nebraska - 5 -, i voti sono contati nei singoli distretti elettorali. I risultati delle votazioni del 19 dicembre vengono trasmessi all'Ufficio del Registro federale, dove il Congresso li verifica entro la fine dell’anno.All’inizio di gennaio del 2017, il nuovo Congresso siede in sessione plenaria congiunta e procede al computo ufficiale dei voti elettorali. Il presidente del Senato annuncia l’esito delle elezioni e proclama il presidente eletto, se è stata raggiunta la maggioranza necessaria, cioè 270 Grandi Elettori su 538. Se così non fosse, toccherà alla Camera eleggere il presidente a maggioranza, votando per delegazioni di Stati, fra i tre candidati che hanno ottenuto più voti, e al Senato eleggere il vicepresidente, scegliendo fra i due candidati che hanno avuto più voti. Venerdì 20 gennaio, il processo si completa: il presidente e il vice-presidente prestano giuramento nelle mani del presidente della Corte Suprema ed entrano nel pieno delle loro funzioni. Saranno passate più di dieci settimane dall’ElectionDay. E chissà se l’inchiesta dell’Fbi sulle mail si sarà conclusa. Giampiero Gramaglia è consigliere per la comunicazione dello IAI. Hillary - Chi la vota, il bianco è suo Donald - Chi lo vota, i bianchi sono suoi |

USA. Election day

| ||||||||

I riflettori di tutto il mondo sono puntati sulla corsa alla Casa Bianca, ma l’8 novembre i cittadini statunitensi saranno chiamati a votare anche per il rinnovo delle camere, dal 2014 in mano al Partito Repubblicano. I riflettori di tutto il mondo sono puntati sulla corsa alla Casa Bianca, ma l’8 novembre i cittadini statunitensi saranno chiamati a votare anche per il rinnovo delle camere, dal 2014 in mano al Partito Repubblicano.Date le scarse possibilità di riacquisire la maggioranza nella Camera dei Rappresentanti (che sarà interamente rinnovata), garantirsi il controllo del Senato (di cui sarà sostituito un terzo dei membri) è fondamentale per il Partito Democratico. Almeno fino alle prossime elezioni di metà mandato nel 2018. L’obiettivo attuale è assicurarsi i seggi in ballo ora, momento in cui le circostanze sono favorevoli: 24 dei 34 posti a disposizione verranno lasciati da senatori repubblicani e i rimanenti 10 da democratici. Nel 2018, saranno invece 25 democratici e 8 repubblicani a rimettersi all’elettorato. Senato indispensabile per realizzare l’agenda L’approvazione delle proposte di legge richiede la maggioranza semplice (50+1). I repubblicani hanno attualmente 54 senatori (46 all’opposizione), molti dei quali appartenenti al Tea Party.Se vincesse Hillary Clinton, i democratici avrebbero dunque bisogno di una maggioranza di quattro poltrone, o alternativamente di cinque se fosse Trump a diventare il nuovo presidente (in caso di parità la posizione del Vice Presidente determina l’esito della votazione). Tuttavia, nell’eventualità si verificassero operazioni di ostruzionismo (i cosiddetti filibuster),sarebbero necessari 60 voti per riavviare il processo di votazione. Una maggioranza in questo caso non semplice da realizzare data l’attuale conflittualità tra i due partiti. Se Clinton diventasse Presidente ed il Senato rimanesse in mano ai repubblicani, sarebbe difficile concretizzare le riforme proposte dall’agenda democratica, dall’incremento del salario minimo all’educazione gratuita nelle università pubbliche. Clinton ha già accennato al possibile ricorso all’Ordine Esecutivo in caso di necessità. L’Ordine Esecutivo, infatti, è l’unico strumento a disposizione del governo per superare stalli nel Congresso, come accaduto, ad esempio, nel caso della firma del Trattato di Parigi sui cambiamenti climatici nel 2015 ed in quello dell’incremento del salario minimo per gli impiegati statali. Tuttavia, non si tratta di una misura senza costi. La sua validità è contestata in quanto sminuente del processo legislativo e fonte di tensione tra i partiti. Anche se il presidente Barack Obama vi ha fatto ricorso meno rispetto ai suoi predecessori, l’uso di questo strumento è stato uno degli aspetti più criticati della sua Presidenza. La campagna elettorale per il Senato Per i Repubblicani la campagna elettorale per il Senato è diventata sintomo di crescenti divisioni interne al partito, soprattutto dopo il video scandalo del 7 ottobre. Personaggi chiave come Paul Ryan, Presidente della Camera dei Rappresentanti, dopo aver scaricato Trump hanno infatti annunciato di volersi concentrare sugli swing states(al momento Nevada, New Hampshire, Pennsylvania, Nord Carolina, Florida, Missouri e Indiana) per l’elezione dei candidati al Congresso. Il Partito Democratico si sta invece dimostrando compatto e sta investendo ingenti risorse puntando proprio sul legame dei candidati repubblicani con Trump. In New Hampshire, per esempio, il Partito ha investito $16 milioni in presenza televisiva ($4 milioni in più dei repubblicani) per sottrarre voti all’attuale senatrice Kelly Ayotte, già in calo a causa delle dichiarazioni con le quali ha definito Trump “un’ispirazione per i bambini di oggi.” In Pennsylvania, ha investito $17 milioni (contro i $8 dei repubblicani), per convincere gli elettori che Pat Toomey, nonostante si dichiari imparziale, sia invece schierato con Trump. Secondo gli autorevoli sondaggi di Nate Silver, il Partito Democratico ha al momento circa il 70% delle possibilità di vincere il Senato (oltre 20 punti in più dopo la diffusione del video). Usa 2016 e l’elezione del nono giudice della Corte Suprema La vittoria avrà implicazioni importanti per tutto il Paese. Una delle questioni più rilevanti ed urgenti è l’investitura del nono giudice della Corte Suprema (la scelta di Obama di Merrick Garland non è ancora stata approvata dal Congresso). Al momento, infatti, non c’è una “maggioranza” all’interno della Corte, e la nomina del nuovo giudice (per la quale potrebbero servire 60 voti) sarà dunque decisiva per determinare l’ago della bilancia su questioni cruciali come aborto (sul quale la Clinton ha costruito parte della sua agenda rosa), immigrazione, associazioni lavorative o il ruolo dei Super PACs nel promuovere interessi privati attraverso finanziamenti ai partiti. Tre dei giudici hanno quasi o più di 80 anni e il nuovo presidente si potrà facilmente trovare a dover nominare i loro sostituti nel corso dei prossimi quattro anni. Il futuro leader e l’appoggio del Senato saranno quindi fondamentali per determinare la posizione della Corte per i prossimi 20 anni (l’eta media degli altri giudici è di 60 anni) e dunque il futuro del Paese su questioni su cui i partiti si trovano sempre più distanti. Vittoria Franchini e Chiara Rogate lavorano alla Banca Mondiale a Washington, D.C. e collaborano con il Circolo PD Washington sulle elezioni presidenziali 2016. |

USA. Bernie Sanders e le sue prospettive

| ||||||||

La fine della campagna di Bernie Sanders non si è chiusa come tante altre, con lo sventolare bandiera bianca. La delusione iniziale dei sostenitori, infatti, è stata sostituita in poco tempo da un nuovo entusiasmo per l’annuncio, a fine giugno, della nascita di una nuova organizzazione: Our Revolution. La fine della campagna di Bernie Sanders non si è chiusa come tante altre, con lo sventolare bandiera bianca. La delusione iniziale dei sostenitori, infatti, è stata sostituita in poco tempo da un nuovo entusiasmo per l’annuncio, a fine giugno, della nascita di una nuova organizzazione: Our Revolution.Facendo leva sulla mobilitazione messa in moto nei mesi precedenti, Sanders e i suoi sostenitori si sono riorganizzati per avanzare la piattaforma politica delle primarie. Perché la “rivoluzione politica” non ha un termine di scadenza. Da Our Revolution a Brand New Congress Dopo l’annuncio a giugno, in 24mila hanno dato il loro sostegno alla nuova iniziativa. Con 2.600 eventi privati e 60mila persone connesse per seguire il discorso di Sanders in diretta streaming su Facebook Live, Our Revolution è stata lanciata ufficialmente il 24 agosto. L’organizzazione si focalizza su 21 temi. Dalla Trans-Pacific Partnership all’educazione, dall’assicurazione sanitaria ai cambiamenti climatici e al rovesciamento dei super PAC, Our Revolution propone più potere ad enti e comunità locali. Come dichiarato da Sanders, infatti, la vera rivoluzione politica nasce dal basso, con politiche e rappresentanti allineati con gli interessi dei cittadini. In soli due mesi, Our Revolution ha già appoggiato più di 60 candidati, da autorità locali a senatori. Brand New Congress, Bnc, è un’altra iniziativa lanciata da ex dipendenti della campagna di Sanders. L’obiettivo? Sostituire tutti i 400 rappresentanti (in Senato e Congresso) alle elezioni di metà mandato del 2018. Si cercano politici non di professione e senza velleità politiche: lavoratori democratici, repubblicani e indipendenti che rappresentino culture religiose ed etniche di appartenenza e accomunati dalla volontà di cambiare il sistema attuale in modo efficiente. Il programma politico è ancora da definire nei dettagli, ma, per entità ed interventi, è attualmente focalizzato su un piano economico simile al New Deal. Critiche a Jeff Weaver Le proposte di Our Revolution e Bnc hanno entusiasmato migliaia di cittadini, ma stanno già affrontando le prime sfide pratiche. A una settimana dal lancio di Our Revolution, metà dello staff si è dimesso dopo la nomina a Presidente di Jeff Weaver, ex manager della campagna elettorale di Sanders. Weaver è accusato, specialmente dalla generazione più giovane, di aver perso le primarie investendo troppe risorse su metodi tradizionali di propaganda (spot televisivi) invece che sulla mobilitazione dal basso. Inoltre, lo statuto 501(c)4 di non-profit permette di ricevere ingenti donazioni, in contrasto con i piccoli contributi (in media di $27) che hanno caratterizzato la campagna delle primarie, con il rischio che interessi privati influenzino l’organizzazione, per quanto sulla carta l’organizzazione non ammetta donazioni per una specifica attività né (contrariamente alle non profit in generale) la loro detrazione dalle tasse. In ultimo, lo statuto non permette l’associazione ad attività politiche, rendendo impossibile il vero e proprio sostegno di candidati e alle loro campagne, nonché la mobilitazione di attivisti. L’iniziale appoggio a Tim Canova in Florida, per esempio,è stato di fatto revocato dopo due settimane(1). Per quanto riguarda Bnc, stime indicano che il reclutamento di un nuovo Congresso richieda almeno il doppio dei $227 milioni raccolti da Sanders durante la campagna. Al momento, i finanziamenti hanno raggiunto i $150,000 e solo due anni separano dall’obiettivo del 2018 (2). Sanders, il senatore, e una campagna che vuole la mobilitazione dal basso Sanders ha incoraggiato Our Revolution a presentare istanze per il cambiamento, a cui lui darà voce in Senato (come capo del Senate Budget Committee se a maggioranza democratica), ma i primi due mesi di vita dell’organizzazione evidenziano alcune tensioni fondamentali, a cominciare dalla relazione tra un senatore e una campagna che vuole continuare con la mobilitazione dal basso. A essa legata, vie è la frizione tra l’affiliazione al Partito Democratico di Bernie e la realtà che vede la maggior parte dei suoi sostenitori indipendenti dal Partito. Terza e non ultima sfida, sia per Our Revolution, che per Bnc, deriva dalla capacità di unire le forze per portare avanti l’agenda legislativa, all’interno dell’organizzazione e al suo esterno, con organizzazioni e movimenti progressisti, come Progressive Democrats of America, il Congressional Progressive Caucuse del Green Party nonché movimenti non partisan, come Black Lives Matter, the Fight for $15 (salario minimo), e attivisti per i cambiamenti climatici e diritti civili. Per quanto riguarda Our Revolution, per ora la sfida riparte dai cinque uomini bianchi del consiglio di amministrazione. (1) http://www.politico.com/story/2016/08/bernie-sanders-group-turmoil-227297#ixzz4OFvGSgLA. (2) http://www.progressive.org/news/2016/10/189006/magazine-whats-next-bernies-revolution. Vittoria Franchini e Chiara Rogate lavorano alla Banca Mondiale a Washington, D.C. e collaborano con il Circolo PD Washington sulle elezioni presidenziali 2016. |

USA. Elezioni. Confronto sui temi economici

| ||||||||

This is not an ordinary time and this is not an ordinary election. Queste parole, pronunciate da Hillary Clinton nel secondo dibattito televisivo con Donald Trump, ben sintetizzano la peculiarità di queste elezioni presidenziali. This is not an ordinary time and this is not an ordinary election. Queste parole, pronunciate da Hillary Clinton nel secondo dibattito televisivo con Donald Trump, ben sintetizzano la peculiarità di queste elezioni presidenziali.L’intera campagna elettorale è stata caratterizzata dallo scontro tra personalità piuttosto che dalla competizione tra due visioni diverse per il futuro degli Stati Uniti. Ciononostante, i programmi dei due candidati presentano forti differenze. Soprattutto nell’agenda economica. E ciò avrà un peso nella scelta elettorale dei cittadini statunitensi. Gli statunitensi votano guardando al portafoglio Lo slogan di James Carville, consigliere di Bill Clinton nelle elezioni del 1992, è sempre attuale. Gli statunitensi votano con il portafoglio. Secondo un recente sondaggio di CBS News/New York Times, per un terzo degli elettori crescita e occupazione sono i temi che più influenzeranno il voto. La preoccupazione per l’economia potrebbe sembrare immotivata. Dopo la grave crisi finanziaria del 2008 e la contrazione del Pil l’anno successivo, negli Stati Uniti è tornata la crescita, sono stati creati quasi 10 milioni di posti di lavoro e l’inflazione è stabile intorno all’1,5%. Ciononostante, la ripresa presenta alcune fragilità. Negli ultimi otto anni il tasso di disoccupazione è passato dal 10% al 4,9%, ma 14 milioni di cittadini hanno abbandonato la forza lavoro. E la crescita media della produttività si è ridotta significativamente. Ancora una volta l’economia sarà importante nell’urna. Il fenomeno più preoccupante è l’aumento della diseguaglianza, economica e sociale. Anziché essere diffusa, la crescita si è concentrata solo in certi settori, aree geografiche e classe sociali. Agli straordinari successi dell’hi-tech della Silicon Valley e del biomedicale di San Diego si contrappongono la crisi dell’automotive a Detroit e il declino del manifatturiero nella Rust Belt. I gap sono aumentati e con essi tensioni, ansie e senso d’incertezza. Soprattutto della classe media. A fronte di indiscutibili storie di successo, negli ultimi decenni le condizioni economiche di molti statunitensi sono peggiorate. Il reddito medio dei lavoratori dipendenti è diminuito e le persone con un’istruzione limitata faticano sempre di più a trovare buoni posti di lavoro. Clinton vs. Trump: l’agenda economica prevarrà sugli scandali? I tanti scandali personali e punti di debolezza dei due candidati, combinati con l’azione dei SuperPacs - i Political Action Committee che possono raccogliere e spendere enormi quantità di denaro - e il crescente peso dei social networks, hanno contribuito a spostare l’attenzione dai contenuti alle emozioni e a personalizzare eccessivamente lo scontro elettorale. Tuttavia, Trump e Clinton propongono risposte molto diverse su temi quali lavoro, crescita, tasse, spesa pubblica, immigrazione, commercio. Per creare posti di lavoro la candidata democratica punta su un aumento della spesa pubblica per investimenti in infrastrutture, formazione professionale, energia pulita. Clinton è inoltre favorevole all’aumento del salario minimo federale (oggi di 7,25 dollari l’ora), a rivedere la legislazione sull’immigrazione e a promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso un miglioramento delle condizioni di congedo parentale (Trump prevede solo il congedo di maternità), dell’offerta di servizi per l’infanzia e la diminuzione delle spese per l’istruzione, in primis quelle universitarie. Le proposte di Trump, meno articolate, prevedono massicci investimenti in difesa e infrastrutture promettendo un aumento del tasso di crescita fino al 3,5% e 25 milioni di nuovi posti di lavoro in dieci anni. Su tasse e spesa pubblica le differenze tra i due candidati sono in gran parte in linea con le tradizioni dei rispettivi partiti. I democratici prevedono investimenti pubblici e miglioramenti della previdenza finanziati con aumenti delle tasse; i repubblicani, strenui oppositori del big government, promettono un taglio delle imposte. La Tax Foundation stima che con Trump i contribuenti risparmierebbero in media 1.818 dollari l’anno e con la Clinton ne verserebbero 176 in più. È tuttavia interessante come nessuno dei due enfatizzi i rischi dell’enorme debito pubblico. La proposta fiscale è forse la parte più dettagliata e chiara del programma di Trump. Prevede per le imprese un taglio drastico dell’aliquota dal 35% al 15%. Alle persone fisiche si promette una forte semplificazione, con riduzione a sole tre aliquote: 12%, 25% e 33%. Ciò diminuirebbe il carico fiscale per i contribuenti in tutte le fasce di reddito - oggi l’aliquota marginale più elevata è del 39.6% - ma ridurrebbe anche la progressività del sistema. Inoltre il calo delle entrate fiscali - stimato tra 4,4 e 5,9 trilioni di dollari in dieci anni - avrebbe conseguenze pesanti sul debito pubblico. La Clinton invoca aumenti delle tasse per redditi superiori ai 250mila dollari e agevolazioni per le classi più deboli. Sul lato corporate, agevolazioni per le imprese che condividono i profitti con i dipendenti, aumento delle imposte sulle plusvalenze a breve termine al fine di incoraggiare investimenti a lungo termine e sanzioni fiscali per le aziende che delocalizzano. Dal Nafta al Ttip, il commercio internazionale divide i candidati In campagna elettorale Trump ha accusato molti partner commerciali degli Stati Uniti di concorrenza sleale. Le soluzioni proposte sono introdurre dazi e tariffe, rinegoziare il trattato di libero scambio nordamericano Nafta e rimettere in discussione i progressi fatti su quelli con l’Asia, Tpp, e l’Europa, Ttip. Questa linea è in chiara rottura con quella tradizionale repubblicana su globalizzazione e commercio internazionale. Le posizioni di Clinton in materia di libero scambio sono meno nette e per questo sono state attaccate con successo dal rivale. Da First Lady la candidata democratica ha sostenuto il Nafta e da segretario di Stato ha appoggiato il Tpp definendolo il nuovogold standard, salvo poi dichiarare di non essere soddisfatta dell’accordo raggiunto. Anche sul Ttip la Clinton è divenuta più critica rispetto al passato. Il suo equilibrismo cerca di mantenere il consenso degli elettori centristi e al contempo conquistare l’ala liberal del partito che alle primarie ha sostenuto Bernie Sanders, molto critico degli accordi commerciali. Passando invece alla politica monetaria, negli ultimi anni, la Fed ha attirato le critiche di entrambi i partiti per il ruolo nel salvataggio delle banche dopo la crisi del 2008, per la presunta eccessiva sintonia con Wall Street e per l’uso aggressivo e prolungato del quantitative easing. Tuttavia, le posizioni della Clinton e di Trump sulla Banca Centrale americana sono state ambigue e altalenanti. La prima non si è espressa nel merito sulla politica monetaria ma si è limitata a criticare la revolving door tra banche d’affari e Fed che crea conflitti d’interesse tra il settore bancario e i suoi regolatori. Il secondo, dopo aver accusato Janet Yellen d’inadeguatezza e la Fed di mantenere i tassi d’interesse bassi per motivazioni politiche, è in seguito divenuto più prudente nei suoi giudizi. Anche per non essere percepito come contrario alla politica monetaria espansiva, che aiuta la crescita e favorisce le esportazioni americane mantenendo il dollaro debole. Gli scandali hanno eccessivamente personalizzato questa campagna elettorale, ma l'agenda economica influenzerà molto il voto degli americani. It's the economy, stupidrimane di grande attualità. Marco Magnani vive da circa 30 anni tra Italia e Stati Uniti. Fellow allo IAI e Senior Research Fellow alla Harvard Kennedy School, ha pubblicato “Sette Anni di Vacche Sobrie” (Utet), “Creating Economic Growth” (PalgraveMacmillan) e “Terra e Buoi dei Paesi Tuoi” (Utet) e collabora con IlSole24Ore. Insegna Monetary Policy, Economic Growth and International Affairs a Scienze Politiche della LUISS (www.magnanimarco.com; twitter @marcomagnan1). Fosco Riani è laureando del corso magistrale in inglese di International Relations al Dipartimento di Scienze Politiche della LUISS e collabora con la rivista Internazionale. |

mercoledì 2 novembre 2016

USA: gli ultimi giorni di campagna elettorale

| ||||||||

Russia ed Egitto un’altra volta dalla stessa parte. Nella partita #Usa2016, il governo del Cairo sembra uno dei pochi a tifare per lo stesso candidato sostenuto dal Cremlino. Russia ed Egitto un’altra volta dalla stessa parte. Nella partita #Usa2016, il governo del Cairo sembra uno dei pochi a tifare per lo stesso candidato sostenuto dal Cremlino.Infatti, l’istrionico tycoon Donald Trump ha fatto breccia non soltanto tra chi negli ultimi anni ha maturato una crescente antipatia nei confronti dell’ex Segretario di Stato Hillary Clinton, ma soprattutto tra i funzionari impegnati nell’opera di restaurazione in atto. Molti sono convinti che la prima candidata donna della storia statunitense sia stata una strenua sostenitrice dell’ascesa della Fratellanza Musulmana, il movimento islamista che quegli stessi funzionari hanno dovuto polverizzare, per tornare al potere. Anche Aya Hegazi nel bilaterale tra Clinton e Al-Sisi Anche in occasione dell’ultima Assemblea generale delle Nazioni Unite, il presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi si è mostrato più a suo agio a colloquio con Donald che con Hillary. Nonostante la lettera con la quale un gruppo di accademici e attivisti statunitensi (tra i quali anche alcuni rappresentati del mondo conservatore) hanno suggerito ai due candidati di non concedere una photo opportunity all’ex-generale andato al potere con un golpe non pacifico nel luglio 2013, sia Clinton che Trump hanno deciso altrimenti: hanno così ricevuto Al-Sisi, ritenendolo il leader di un Paese troppo importante, in una regione dall’equilibrio precario, per poterselo inimicare. Dopo aver mostrato apprezzamenti per Al-Sisi, descrivendolo nella sua autobiografia,Hard Choices, come un leader che ha la classica tempra dell’uomo forte mediorientale, Clinton ha confermato, con la scelta di incontrare il raìs egiziano, la sua tendenza a rassicurare gli alleati regionali che fino ad ora hanno garantito la stabilità (almeno quella di breve periodo). Tuttavia, non ha perso l’occasione del faccia a faccia per mostrarsi anche un’attenta, e per alcuni aspetti preoccupata, osservatrice del contesto interno egiziano :oltre all’enfasi (peraltro condivisa dallo stesso Trump) sulla lotta al terrorismo, Clinton ha così enfatizzato il rispetto dello stato di diritto. In particolare, ha chiesto ad Al-Sisi il rilascio di Aya Hegazy, cittadina egiziana con nazionalità statunitense incarcerata dalle autorità del Cairo con l’accusa di aver sfruttato bambini di strada; in effetti si tratta di minori che la Hegazy, dopo la rivoluzione del 2011, aveva deciso di aiutare, creando un’apposita onlus. A causa di questa richiesta, Clinton è stata accusata dalla stampa egiziana di interferenza esterna, proprio come era avvenuto quattro anni fa quando, in qualità di responsabile della politica estera del presidente Barack Obama, venne persino considerata dal regime una traditrice che aveva abbandonato l’alleato nel momento del bisogno. Le scarse speranze di Clinton sulle primavere arabe Diversamente da altri membri dell’amministrazione, che hanno ritenuto le primavere arabe un’incredibile opportunità per dare un senso compiuto al cambiamento tanto millantato dallo stesso Obama (tutti ricordano il suo discorso all’Università del Cairo del giugno 2009), Clinton ha avuto in realtà idee decisamente meno naïf. In più occasioni si è mostrata scettica sul possibile successo dei ragazzi di piazza Tahrir, sentendosi in dovere di non abbandonare quelli che per decenni erano stati gli storici alleati degli Stati Uniti - iniziando proprio da Hosni Mubarak, al quale era legata personalmente anche per i rapporti diretti che aveva con sua moglie Suzanne. Se gli attivisti egiziani - quelli del 2011 come quelli di oggi - ben ricordano questi dettagli, molti dirigenti del governo attuale sembrano però averli dimenticati. Nella loro memoria, la candidata democratica è legata in primis alla figura dell’ex presidente Mohammed Morsi, leader della Fratellanza Musulmana che Hillary avrebbe aiutato - secondo loro - a vincere le elezioni del 2012, le prime presidenziali libere del post-Mubarak. Teorie cospirazione anti-americane In linea con le diffuse teorie cospiratorie che dominano il dibattito locale, tali analisi affondano le radici in una contorta interpretazione di quanto detto dalla Clinton in quel preciso momento storico. Secondo l’allora ministro della Difesa egiziano, Hussein Tantawi, le parole con le quali il Segretario di Stato americano aveva invitato i militari a consegnare il potere al legittimo vincitore delle urne erano un’interferenza esterna mirata a minare la stabilità egiziana, favorendo l’ascesa degli islamisti. E così era già stata interpretata, nell’estate 2012, la visita che Clinton fece al tycoondegli islamisti Khairat al-Shater. L’evento causò lo scoppio di proteste anti americane, con tanto di lancio di pomodori verso l’allora Segretario di Stato. Durante questa campagna elettorale 2016, numerosi organi di stampa hanno poi arricchito la tesi cospiratoria chiamando in causa una delle principali collaboratrici della Clinton da circa vent’anni, Huma Abedin - musulmana, di origine mista indo-pakistana e con un’infanzia trascorsa in Arabia Saudita. La Abedin è stata descritta come un membro segreto della Fratellanza Mussulmana. Secondo i media governativi, la stretta relazione tra le due donne sarebbe, dunque, anche una prova tangibile della vicinanza della Clinton alla Fratellanza. La propaganda anti americana è arrivata a coinvolgere anche la moglie dell’ex-presidente Morsi, che lo scorso anno avrebbe promesso di rilasciare “comunicazioni segrete”e rivelatorie della relazione speciale tra suo marito - ora in carcere - e Hillary. Quanti tifano contro l’ex-First Lady l’accusano inoltre di essere stata una delle principali responsabili della nascita dell’autoproclamatosi “stato islamico”, a causa anzitutto del suo voto - poi rinnegato - a favore dell’intervento in Iraq nel 2003, quando era senatrice. Pertanto, facendo dell’anti americanismo un’arma di battaglia politica utile a creare consenso interno, la propaganda di regime ha ritratto Hillary Clinton come una minaccia alla stabilità nazionale; ciò anche a causa delle sue critiche - peraltro sempre moderate nei toni - nei confronti dei militari, etichettate come interferenze. La simpatia nei confronti di Trump, nell’establishment egiziano, è quindi nata più per reazione che per convinzione. Sebbene le sue battute sui musulmani abbiano raccolto per lo più disapprovazione, le sue sparate non hanno destato troppa preoccupazione in vista di una eventuale presidenza. Anzi, per editorialisti del calibro di Mohamed Kamal, ex parlamentare e membro del comitato politico del partito del vecchio faraone, le dichiarazioni del miliardario newyorchese sarebbero spesso in linea con le posizioni attuali dello stato egiziano. Articolo pubblicato anche su Aspenia online. Azzurra Meringolo è ricercatrice presso lo IAI e caporedattrice di Affarinternazionali. Coordinatrice scientifica di Arab Media Report. Potete seguirla sul suo blog e su twitter a @ragazzitahrir. | ||||||||

Iscriviti a:

Post (Atom)